30. Mai 2024

Fronleichnam und der Regen

Heute Morgen mussten wir um 6.30 Uhr den Altarbauern in unseren beiden Ortschaften Mittelkalbach und Niederkalbach wegen Regen absagen.

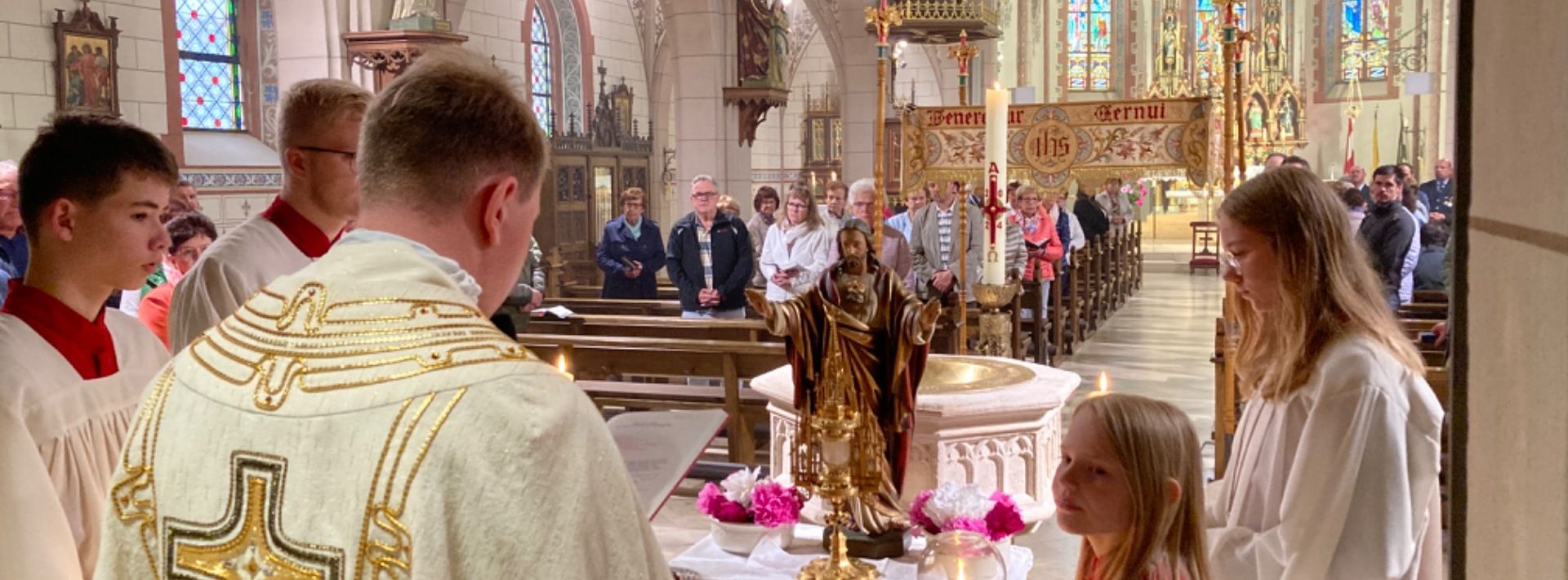

In der St. Sebastianskirche wurde noch schnell ein kleiner Altar vor dem Taufstein mit einer Herz-Jesu Figur aufgebaut und mit Blumen geschmückt. Pünktlich um 9 Uhr regnete es nicht mehr und so konnten die Fahnenabordnungen der kfd-Mittelkalbach, der Feuerwehr und des Sportvereins mit den Messdienern und Kaplan Schöppner in die Kirche einziehen.

Wir mussten nicht auf das Wallen verzichten. Stellvertretend zog Kaplan Schöppner mit der Monstranz und der gewandelten Hostie mit den Messdiener und Lektoren durch die Kirche und erteilte an jedem Altar den eucharistischen Segen. Nach dem feierlichen Schlusssegen in der Kirche trafen sich die Gläubigen zum Abschluss des Fornleichnamtages traditionell zur Wallbratwurst, Getränk und Kaffee am Pfarrheim, das Wetter blieb stabil.

Feiertag Fronleichnam: Bedeutung des Festes und der Prozession

Worum geht es an Fronleichnam? Der Gründonnerstag wird "nachgefeiert"

Am 2. Donnerstag nach Pfingsten feiert die katholische Kirche Fronleichnam. Das Wort "Fronleichnam" leitet sich vom mittelhochdeutschen "vrône lîcham" für "des Herren Leib" ab. Offiziell heißt der Festtag "Hochfest des Leibes und des Blutes Christi". In festlichen Prozessionen wird in einer Monstranz der Leib Christi durch die Straßen getragen. In diesem Jahr fällt Fronleichnam auf den 30. Mai.

Fronleichnam steht in enger Verbindung zum Gründonnerstag. An Fronleichnam, liturgisch das "Hochfest des Leibes und Blutes Christi" genannt, feiert die katholische Kirche die Einsetzung der Eucharistie, also der Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Jesu.

Am Gründonnerstag setzt Jesus Christus die Eucharistie ein, wenn er seinen Leib und sein Blut als Brot und Wein zur Speise gibt. Dieses Zeichen im Sakrament der Eucharistie ist ein sehr großes Zeichen der Nähe Gottes. Das müsste man eigentlich festlich feiern. Die Stille der Karwoche passt aber nicht zu feierlichen Gottesdiensten und Prozessionen. Darum wird das Ereignis an Fronleichnam nachgefeiert.

Fronleichnam wird 1264 Fest für die gesamte Kirche

Fronleichnam geht auf eine Vision der heiligen Juliana von Lüttich im Jahr 1209 zurück. In ihrer Vision habe sie den Mond gesehen, der an einer Stelle verdunkelt war. Der Mond stehe für das Kirchenjahr, der dunkle Fleck für das Fehlen eines Festes des Altarsakraments. Papst Urban führte es 1264 als Fest für die gesamte Kirche ein. Bereits 1246 wurde Fronleichnam im Bistum Lüttich gefeiert. Die erste Prozession in Deutschland zog im Jahr 1279 durch Köln.

Prozessionen als Zeichen der Frömmigkeit

An Fronleichnam wird die gewandelte Hostie – der Leib Christi – in einer Monstranz durch die Straßen getragen. Der „Himmel“ genannte Stoffbaldachin schützt ihn. Auf dem Weg werden Statios an bis zu vier Außenaltären gehalten. Oft sind diese Außenaltäre mit Blumenteppichen geschmückt.

Bei jeder Statio wird ein Abschnitt aus dem Evangelium vorgetragen. Es werden Fürbitten gesprochen und der sakramentale Segen in alle Himmelsrichtungen und über die Stadt gespendet. Die Prozession schließt meist in der Pfarrkirche mit dem "Tantum ergo", einem Abschluss-Segen und dem "Großer Gott, wir loben dich".

Die Monstranz (lateinisch "monstrare"=zeigen) ist ein liturgisches Gerät mit einem Fenster in der Mitte. Die gewandelte Hostie wird hineingestellt und zur Verehrung und Anbetung gezeigt.

Bei Prozessionen und beim eucharistischen Segen hält der Priester die Monstranz nicht mit bloßen Händen. Ein Tuch, das sogenannte Velum, bedeckt seine Hände. Es ist eine Geste der Ehrfurcht und schützt außerdem die kostbaren Geräte.

Blumenteppiche an Fronleichnam

Die Tradition des Blumenteppichs nimmt den Bibelvers "Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade seine Straßen!" (Mt 3,3) auf. Über den Blumenteppich schreitet der Priester während er die Monstranz trägt. Gott selbst ist in der gewandelten Hostie gegenwärtig. So bereiten die Blumen Gott selbst den Weg.

Wann genau die Tradtion der Blumenteppiche zu Fronleichnam entstand ist unklar. Katholisch.de erläutert: "Im Mittelalter wurden die Stationsaltäre von Kaufmannsgilden oder reichen Familien gestiftet – und mitunter prächtig verziert. Der Theologe Manfred Becker-Huberti vermutet, dass der Brauch, Blumen auf den Prozessionsweg zu streuen, im 15. Jahrhundert aus der Mittelmeerregion nach Deutschland importiert wurde. In der Zeit des Barock wurde das Arrangieren von Blüten zu Bildern dann insbesondere von den Orden gefördert. Nördlich der Alpen, wo aufgrund der kälteren Temperaturen deutlich weniger bunte Blumen wuchsen als im warmen Süden, war das Blumenteppichlegen ein Zeichen besonderer Verehrung für die Eucharistie."

Die Tradition, Blumenteppiche zu legen, war früher in Deutschland weit verbreitet. Heute pflegt man sie meist nur noch in einigen Gemeinden, hauptsächlich in Bayern oder im Schwarzwald. Das hat einerseits mit dem Rückgang der Volksfrömmigkeit zu tun, andererseits auch mit dem großen Aufwand, den die Blumenleger betreiben müssen. Die Prozession dauert etwa eine Stunde, danach hat die Blütenpracht ihren Zweck schon erfüllt.

Text: Andreas Pörtner

Quelle Erzbistum Köln: Erklärung Fronleichnam

Fotos: Fabian Deisenroth & Andreas Pörtner

Katholische Kirchengemeinde

St. Kilian • Kalbach

Hauptstraße 1

36148 Kalbach

Telefon: 06655 / 18 80

Fax: 06655 / 91 83 91

Pfarrbüro - Öffnungszeiten

Montag: 9.00 bis 11.30 Uhr

14.30 - 16.30 Uhr

Dienstag: geschlossen

Mittwoch: 9.00 bis 11.30 Uhr

16.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag: 9.00 bis 11.30 Uhr

Freitag: geschlossen

Katholische Kirchengemeinde

St. Kilian • Kalbach

Hauptstraße1

36148 Kalbach

Telefon: 06655 / 18 80

Fax: 06655 / 91 83 91

© St. Kilian • Kalbach